配资论坛资讯

配资论坛资讯

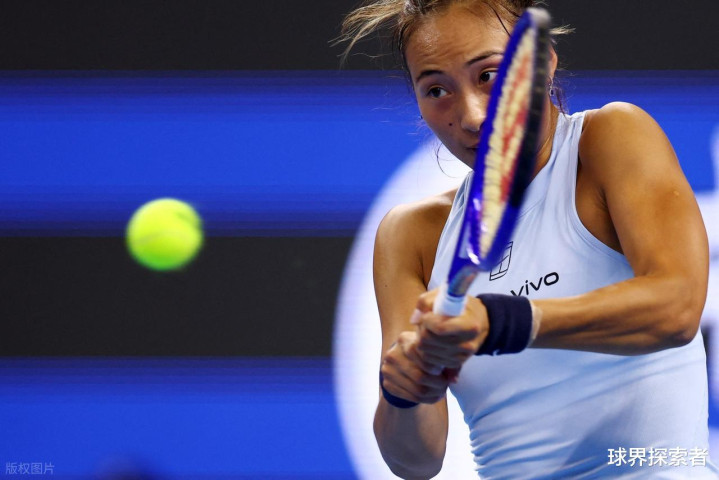

当郑钦文在决胜盘0-3落后时突然走向主裁判,全场观众的心都悬了起来。这位刚完成右手肘关节镜手术的中国金花,最终做出了一个看似简单却需要巨大勇气的决定——退赛。赛后发布会上那句"为了未来更长的职业生涯考虑",揭开了职业运动员面对伤病时最残酷的博弈。

退赛风波:一次手术后的谨慎试探

郑钦文在赛后发布会上透露,这次中网本就是她7月右手肘微创手术后的"压力测试"。当发球力度达到特定阈值引发疼痛加剧时,她果断启动了预设的止损机制。这种清醒令人印象深刻:去年中网四强的430分保分压力摆在眼前,但21岁的她选择了与奥运会上"义无反顾冲击"截然不同的策略。

医学报告显示,肘关节镜术后完全康复通常需要3-6个月。郑钦文在术后仅两个半月就重返赛场,这种"操之过急"的决策背后,既有主场作战的情感驱动,更暴露了职业网球残酷的积分规则——运动员往往被迫在身体预警与排名保卫战中走钢丝。

职业运动员的伤病困局:坚持or退赛的生死选择题

回顾体坛历史,这样的抉择往往成为职业生涯的分水岭。2008年刘翔带伤出战奥运导致跟腱断裂,与纳达尔2021年选择性退赛保住职业生涯形成鲜明对比。运动医学专家指出,郑钦文面临的"代偿性损伤"风险尤为棘手——当运动员因肘部疼痛下意识调整发力模式时,肩部或腕部可能承受超额负荷,引发连锁伤害。

这种困境在网球运动中尤为典型。数据显示,职业网球运动员年均参赛22站,肘部伤病复发率高达34%。郑钦文团队透露的"疼痛可控范围"监测,实际上是在医学红线与竞技需求间寻找那个危险的平衡点。

运动医学专家解读:术后复出的科学边界

北京某三甲医院运动医学科主任指出,关节镜术后存在特殊的"无痛窗口期"——由于神经末梢尚未完全恢复,患者容易误判康复进度。郑钦文采用的"自主发球力度测试",在专业视角看是种有效的风险评估手段,但理想情况应该遵循"20%增量负荷法"逐步验证。

值得注意的是,郑钦文反复强调的"疼痛加剧就停止"原则符合国际通行的RPE(自觉用力程度)量表标准。这种将主观感受量化的方法,在缺乏实时医学监测的赛场环境中,往往是运动员最后的自我保护机制。

职业体育的残酷经济学:短期利益与长期生涯的博弈

从体育经济学角度审视,郑钦文的退赛决定涉及多重计算:中网四强积分相当于排名升降8-10位;WTA规则下年度退赛超过3次可能触发赞助商条款复核;21岁正值技术成熟期与商业价值爬坡的关键阶段。

更复杂的在于中国赛季的特殊性——去年武汉站亚军、宁波站冠军带来的保分压力,与主场观众的期待形成双重枷锁。郑钦文赛后坦言"思绪过多影响发挥",恰折射出这种非竞技因素对运动员决策的干扰。

给运动爱好者的启示:伤病管理的三重智慧

郑钦文事件为普通运动爱好者提供了可复制的伤病管理模板:其一,建立"疼痛-动作"关联日志,她通过记录不同发球力度对应的疼痛等级实现精准监测;其二,设定可执行的退赛红线,如"连续3次击球疼痛立即停止";其三,重视代偿肌群训练,肘部伤者需加强肩胛稳定练习防止连锁损伤。

职业运动员的医疗团队往往配备生物力学分析师,业余爱好者则可借助手机慢动作拍摄来检查动作变形——这是预防代偿性损伤最经济的方案。

掌声背后的体育精神新定义

当郑钦文冷静说出"退赛是为更长职业生涯"时,她正在改写中国传统体育叙事——从强调"轻伤不下火线"到推崇"科学止损"的职业理性。这种转变需要运动员与观众共同成长:理解退赛不是懦弱,而是对运动生命的敬畏。

中国网球公开赛官方微博的回应颇具深意:"球员的身体是第一位的"。在追求更快更高更强的奥林匹克精神之外,或许我们该为这种"更聪明"的竞技哲学留出空间。毕竟配资论坛资讯,真正的冠军不是某座奖杯,而是能持续闪耀的职业生涯。

东方优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。